GUIDE DE VISITE DE L’EXPOSITION

CES MERVEILLEUX MONSTRES DE PIERRE

ET LEURS DROLES D’INVENTEURS

SALLE DES AUDIENCES

La salle des audiences du château accueille les reptiles marins. Les fossiles sont associés à des oeuvres de l’artiste Sandrot. La fresque murale de l’artiste Sandrot représente le crâne d’un Pliosaure en grandeur nature. Trois paires de croquis/peinture accompagnent cette fresque. Ces paires représentent un Ichtyosaure, un Pliosaure et un Plésiosaure. Sandrot nous invite dans cette série de paires de représentations de reptiles marins à nous interroger sur le lien entre la beauté et la connaissance. Un seul regard sur l’objet mais deux yeux : la peinture suggérant l’art, le croquis suggérant la science.

1. Ichtyosaure en 3D

Le nom d’ichthyosaure (poisson lézard) a été déposé pour la première fois au British Muséum dans les années 1800. Ce groupe de reptiles marins semble individualiser au début du Trias (- 240 Ma).

En quelques millions d’années, ils vont connaitre une véritable explosion et coloniser toutes les mers et océans du globe en développant plusieurs types de formes, certaines dépassant les 15 mètres de long. A partir du Jurassique, seul le type classique persistera.

Les Ichthyosaures représentent un cas de parfaite adaptation à la vie marine égalé seulement de nos jours par certains cétacés (dauphin…). Leur corps est parfaitement hydrodynamique, les quatre membres sont transformés en palettes natatoires et frappés de polydactylie (multiplication du nombre de doigts) et d’hyperphalangie (multiplication du nombre de phalanges), si bien que les os de la main et du pied sont tous identiques à des pièces de monnaie.

Les Ichthyosaures possèdent en plus un aileron dorsal et une queue bilobée, l’adaptation au milieu marin donne à leurs vertèbres la même forme que celles des poisons.

On sait également que les Ichthyosaures étaient ovipares, les œufs étaient conservés dans le tractus génital jusqu’à l’éclosion. Les Ichthyosaures étaient carnivores et leur régime se composait essentiellement de proies nageuses (poissons, bélemnites, ammonites). Leurs dents n’avaient pas un rôle de mastication mais plutôt de préemption des proies qui devaient être ingérées entières.

Leur disparition isolée durant l’étage cénomanien quelques dizaines de millions d’années avant la crise crétacée tertiaire reste aujourd’hui encore inexpliquée.

2. Plésiosaure avec deux Ichtyosaures – Hautes-Alpes

Sans doute moins adaptés à la vie marine que les Ichthyosaures, les plésiosaures sont présents du Trias à la fin de l’ère secondaire. Ils sont issus d’un groupe de petits reptiles côtiers : les Nothosaures. Avant de disparaitre, ils auraient donné naissance à un groupe plus adapté à la vie marine, les plésiosauriens, en même temps qu’une régression marine aurait réduit les zones littorales. Ce groupe présente un nouveau type morphologique, inconnu dans toute l’histoire des

tétrapodes , un corps massif et une queue courte, de grandes palettes natatoires à cinq doigts directement impliquées dans la locomotion par battements assimilable à un vol aquatique. Un cou considérablement allongé qui devient serpentiforme par multiplication des vertèbres cervicales. Ce cou manoeuvrable devait jouer un grand rôle dans la capture des proies et aurait compensé la faible mobilité de l’animal. Enfin, on peut supposer qu’en de rares occasions, l’animal devait retourner sur terre par exemple pour pondre comme de nos jours les tortues.

3. Ichtyosaure original

Ce spécimen juvénile de Stenopterigius Longifrons provient de la formation Jurassique inférieur des schistes-cartons de Lorraine (−182 à −174 Ma). D’une taille d’environ 80 cm, il aurait pu mesurer jusqu’à 2 mètres à l’âge adulte. Ce superbe individu nous offre différentes informations grâce à une préservation exceptionnelle due au milieu dans lequel son corps s’est déposé. Ce milieu dit anoxique (manque d’oxygène) a la caractéristique de préserver les tissus comme le cuir de l’animal (restes noirs dans la périphérie du squelette) ainsi que les restes du contenu stomacal. Cette dernière caractéristique nous livre des coprolithes (excrément fossilisés) qui – après analyse à la loupe binoculaire – ont révélé un des derniers repas du jeune ichtyosaure, du poisson Leptolepis caractérisé par de très petites vertèbres trouvées dans les déjections fossiles. La préparation minutieuse à l’aide de percuteurs et d’une micro-sableuse représente environ 150 heures de travail.

4. Palette de Pliosaure du Dorset avec trace de prédation

Les Pliosaures étaient de véritables Tyrannosaures des mers, ils se nourrissaient d’autres reptiles marins, comme les ichtyosaures et les plésiosaures. Depuis 2006, ce monstre a été popularisé sous le nom de ‘Predator X’ à partir d’une découverte d’un squelette très partiel au Spitzberg (une palette natatoire partielle, des os de la ceinture scapulaire, des morceaux de maxillaire et de dents). Ce spécimen est une palette natatoire de pliosaure originaire du Dorset en Angleterre, site mondialement connu pour sa richesse et son abondance en faune fossile du Jurassique. Composé d’un humérus et de 29 phalanges originales. Les phalanges manquantes sont restaurées, et la taille totale de la palette atteint 2,5 m. Caractéristique encore plus extraordinaire, l’humérus possède une trace d’attaque d’un autre pliosaure, avec possiblement encore une dent enfoncée dans l’humérus. Une auréole de cicatrisation montre que le reptile a survécu à cette attaque.

5. Humérus original de Pliosaure du Dorset avec trace de prédation

L’humérus présenté dans cette vitrine est l’original afin d’être observé de près. Celui présenté dans la vitrine 4 est un moulage de cet humérus original.

6. Fossiles divers liés au monde des reptiles marins.

(A) Poisson désarticulé avec des parties mangées (Haute-Provence, Oligocène, 30 millions d’années)

(B) Vertèbre d’ichtyosaure géant avec cicatrice sur le côté (Allemagne, Toarcien, 180 millions d’années)

(C) Coprolithe avec fragment de dents (déjection fossilisée) (Haute-Provence, Aptien, 120 millions d’années)

(D) Régurgitation de bélemnites (Haute-Provence, Aptien, 120 millions d’années)

(E) Bélemnites blessées (Haute-Provence, Aptien, 120 millions d’années)

(F) Ammonite hétéromorphe (dite ‘déroulée’) avec déformation sur la hampe (Dakota USA, Maestrichtien, 70 millions d’années)

(G) Ammonite avec l’ornementation de la coquille déformée suite à une cassure (Haute-Provence, Cénomanien, 100 millions d’années)

(H) Section transversale d’un museau d’ichtyosaure (Allemagne; Toarcien, 180 millions d’années)

(I) Fragment de mâchoire d’un gros ichtyosaure (France, Toarcien, 180 millions d’années)

(J) Scapula et clavicule d’ichtyosaure brisées et partiellement cicatrisées (Allemagne, Toarcien, 180 millions d’années)

SALLE DE LA GARENNE

La salle de la Garenne du château accueille les ammonites. Les fossiles sont associés à des œuvres de l’artiste Sandrot. La fresque murale de l’artiste Sandrot représente une ammonite Crioceras Nolani. La partie molle de l’animal a été interprétée librement par l’artiste car nous ne connaissons pas à l’heure actuelle de fossile permettant d’apporter des preuves formelles de sa morphologie (se reporter au point B du Mur d’Ammonites (7) pour plus de précision sur cette question). Deux paires de croquis/peinture accompagnent cette fresque. Ces paires représentent des ammonites Crioceras Nolani. Sandrot nous invite dans cette série de paires de représentations d’ammonites à nous interroger sur le lien entre la beauté et la connaissance. Un seul regard sur l’objet mais deux yeux : la peinture suggérant l’art, le croquis suggérant la science.

7. Mur d’ammonites

Ce mur d’ammonites est une véritable invitation à remonter le temps au gré de l’évolution de cet animal. Dix spécimens repérables par des lettres (A à F) permettent de s’arrêter un instant sur les particularités d’une espèce ou de découvrir quelques anecdotes. Les ammonites réussirent à coloniser pendant plus de 200 millions d’années la totalité des océans et des mers du globe. Leur extinction soudaine à la n du Crétacé (-65 millions d’années) demeure aujourd’hui encore mystérieuse. Cette disparition massive a longtemps fait l’objet d’explications catastrophiques. La plus célèbre fait état de l’impact d’une météorite à la surface de la planète. Sa violence aurait entraîné le dégagement d’un gigantesque nuage de poussière recouvrant l’atmosphère terrestre la rendant opaque au rayonnement solaire. Il s’en serait suivi un refroidissement rapide, responsable de l’ensemble des disparitions d’espèces ; soit directement, par variations de facteurs écologiques, soit indirectement, par rupture de certains bas niveaux dans diverses chaînes alimentaires. Cette hypothèse se trouve actuellement controversée par de nouvelles théories attribuant la crise Secondaire – Tertiaire à l’enchaînement d’un ensemble de bouleversements écologiques de moindre ampleur (changements climatiques, variations du niveau de la mer, volcanisme) plutôt qu’à une unique cause cataclysmique, différant ainsi les causes supposées de la crise sur une durée beaucoup plus longue. Le développement de nouvelles formes d’ammonites, tout au long du Crétacé, pourrait alors renforcer la thèse concernant la disparition progressive d’espèces, notamment à travers le phénomène dit d’hétéromorphie ou déroulement de la coquille. Globalement, ce terme est consacré à toute ammonite dont la coquille s’écarte de l’enroulement classique selon un plan spiralé à tours jointifs constituant le mode de croissance le plus fréquent de l’ensemble du groupe. L’hétéromorphie, quasi spécifique au Crétacé, vit durant toute cette période une multiplication croissante de formes nouvelles se complexifiant jusqu’à la crise. Ces affolements morphologiques furent d’abord interprétés comme une dégénérescence évolutive pouvant être à l’origine de l’extinction de l’ensemble des ammonites.

Pourtant, le déroulement n’affectant qu’environ le tiers de la population ammonitologique du Crétacé, il ne peut donc être considéré comme responsable de l’extinction de l’ensemble du groupe. D’autre part, les récents progrès concernant les reconstitutions des paléoenvironnements marins à la fin de l’ère secondaire tendent à présenter l’hétéromorphie comme une réponse adaptative des ammonites à travers une grande variabilité de tailles et de formes, face aux modifications des écosystèmes marins. Ces modifications se traduisent schématiquement par trois phases successives de régression – transgression (respectivement baisse puis remontée du niveau marin). Les phases régressives permirent la création d’une grande variété de nouveaux biotopes, les ammonites y exprimèrent alors leurs capacités adaptatives à travers de multiples formes de coquilles. A l’inverse, les phases transgressives, aboutirent à une unification environnementale du milieu marin qui fut fatale aux faunes ammonitologiques les plus spécialisées. Durant le Crétacé, ces variations marines entraînèrent des disparitions suivies du renouvellement progressif des faunes hétéromorphes, affectant essentiellement les périodes : Barrémien (Crioceras), Albien (Anisoceras), Turonien (Turrilites). Des formes déjà mises en jeu s’y développèrent alors que d’autres, totalement nouvelles, firent leur apparition. La dernière régression (fin du Crétacé, Maestrichtien) vit pourtant la disparition totale des ammonites.

7. (A) Crioceratites Loryi – Hauterivien de Haute-Provence – La légende du Dieu Ammon

Par le passé les égyptiens assimilèrent les ammonites aux cornes de bélier du Dieu Ammon, origine étymologique du nom Ammonite. La corne d’abondance symbolisait le bien-être et la prospérité. Sur ce spécimen, le préparateur s’est amusé à sculpter la tête du Dieu Ammon.

7. (B) Nautilus sp – Valanginien de Haute-Provence – L’Origine des ammonites

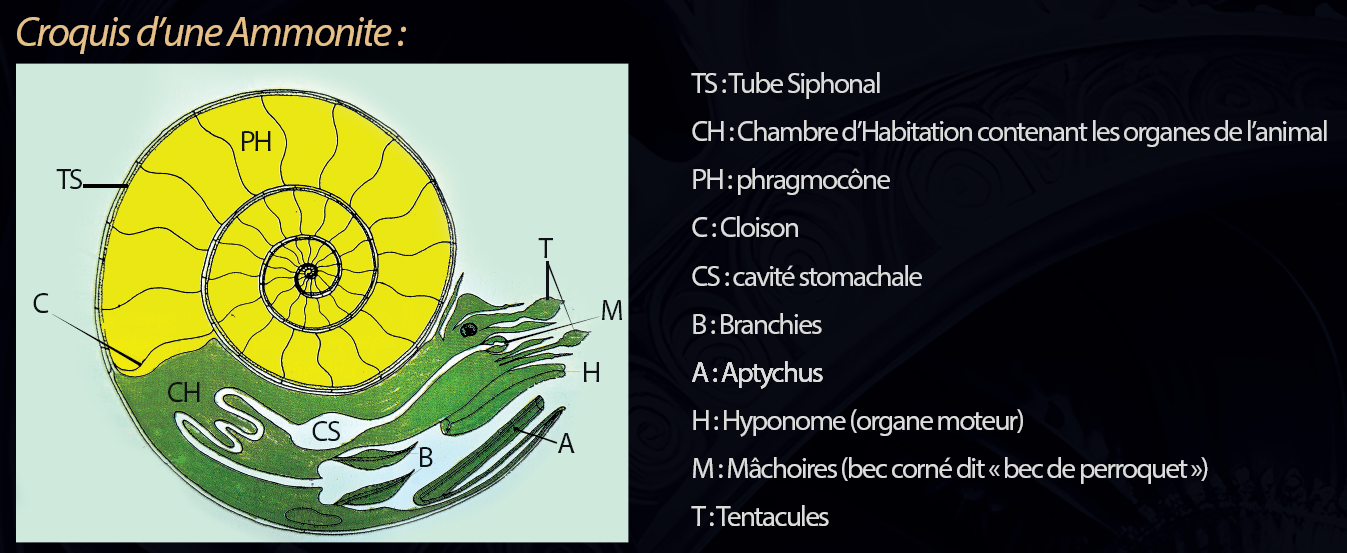

Disparues il y a plus de 60 millions d’années, les ammonites s’entourent aujourd’hui encore d’un profond mystère conséquence directe de la fossilisation qui, définie comme un filtre sélectif, entraîne la destruction de toutes les parties charnues de l’animal (organes, chair, peau, muscles…). Les chercheurs qui ne les connaissaient donc qu’à partir de leur coquille réussirent cependant à les identifier en tant que mollusques céphalopodes. Les ammonites sont étroitement liées à la famille des pieuvres seiches ou calamars actuels bien que s’en distinguant par la présence d’une coquille externe. D’une manière générale les céphalopodes (pied autour de la tête) représentent la branche la plus évoluée des mollusques développant un véritable cerveau (masse nerveuse céphalique) associé à de remarquables organes sensoriels (yeux comparables à ceux des vertébrés), de protection (poche à encre), ou de préemption (bras ou tentacules munis de ventouses). Cette reconstitution de l’ammonite devenue désormais classique, nécessita pourtant de longues et laborieuses recherches de la part des paléontologues, ces derniers se trouvant confrontés à un problème délicat : « comment décrire un animal disparu depuis plus de 60 millions d’années à partir du seul reste de sa coquille ? ». C’est essentiellement dans la comparaison au nautile (unique céphalopode actuel à coquille externe) que cette reconstitution trouva sa source.

Nautiles et ammonites sont en fait de proches cousins issus de la même branche, ils se différencièrent au Dévonien (360 millions d’années) pour évoluer séparément par la suite. Si les ammonites ont totalement disparu, un seul genre de Nautile a pourtant traversé le temps et vit encore de nos jours au Sud-Ouest de l’Océan Pacifique entre 100 et 400 mètres de fond. Ce voyageur des origines constitue une source précieuse de renseignements concernant la nature et le mode de vie des ammonites.

7. (C) BIG JO – Puzosia Subplanulata – Cenomanien de Haute-Provence – Organisation interne/externe et moyen de locomotion

Ce spécimen – important par sa taille – est surnommé Big Jo en raison de sa découverte par un groupe d’amis dont un petit garçon nommé Joseph qui faisait la même taille que l’ammonite. Quelle ne fut sa surprise ! On identifie facilement sur cette pièce les lignes de suture et les loges d’habitation.

La coquille d’une ammonite est essentiellement formée d’aragonite (carbonate de calcium), son organisation interne présente plusieurs compartiments qui se développent par sécrétion au fur et à mesure de la croissance de l’animal. Celle-ci s’effectue dans la majorité des cas, selon un plan spiralé à tours jointifs. Globalement, les coquilles d’ammonites présentent 3 parties essentielles comme celles des nautiles.

– Le phragmocône, partie initialement remplie d’un mélange gazeux et divisé en loges successives séparées par des cloisons généralement convexes vers l’ouverture (concaves chez les nautiles).

– Le siphon, sorte de tube creux (ventral chez l’ammonite, central chez le nautile) qui relie l’ensemble des loges à la chambre d’habitation.

– La chambre d’habitation occupée à l’origine par le corps de l’animal. Elle correspond en fait à la dernière loge. Son extrémité, exceptionnellement conservée lors de la fossilisation, correspond à l’ouverture de la coquille appelée péristome. Le plus souvent simple, il peut parfois se prolonger en rostre ventral ou se développer chez d’autres espèces en apophyses jugales.

Chez les ammonites, la ligne de suture se caractérise par une série de courbes sinueuses correspondant à l’insertion de chacune des cloisons sur la paroi interne de la coquille. Cette ligne de suture revêt une importance considérable en constituant la base essentielle de la classification des grands groupes d’ammonites, et permet ainsi d’en appréhender le schéma évolutif. C’est en général une ligne ondulée.

Le déplacement très complexe chez les céphalopodes à coquille présente en fait une double composante. La mobilité latérale résulte d’une série d’absorptions puis de projections d’eau sous pression induisant ainsi un mouvement horizontal par à-coups (propulsion à réaction).

Le déplacement vertical traduit en fait les variations de profondeur subies par l’ammonite ; nettement plus délicat, il s’apparente au principe des ballasts mis en jeu dans les sous-marins. La partie cloisonnée (phragmocône) joue le rôle de flotteur, elle est entièrement desservie par le siphon (tube ventral) lequel permet des échanges entre l’eau du milieu extérieur et un gaz azoté pouvant être sécrété par l’ammonite. Le phragmocône peut donc se remplir successivement d’eau ou de gaz induisant ainsi une variation de densité de l’ammonite directement responsable de ses mouvements ascendants ou descendants dans le milieu marin.

7. (D) Les techniques de protection

(D1) Ammonite à coquille épaisse – Acanthoceras sp – Cenomanien de Haute-Provence

(D2) Ammonite à coquille à épine – Crioceras Nolani – Hauterivien de Haute-Provence

(D3) Ammonite à coquille lisse et hydrodynamique – Phylloceras Mediterraneum – Oxfordien de Haute-Provence

L’ensemble des ammonites connurent un nombre important de prédateurs (reptiles marins, requins, poissons, etc.) face auxquels elles développèrent différentes techniques de protection (fuite ou défense) prioritairement basées sur la morphologie générale de leur coquille, et notamment sur son ornementation. L’ornementation constitue en fait l’ensemble des reliefs situés sur la partie externe des coquilles. Elle présente plusieurs caractéristiques essentielles qui se recoupent dans la majorité des cas.

L’ornementation, qui revêt aujourd’hui une importance primordiale dans la détermination des espèces, constituait à l’origine un important moyen de défense. En effet, des coquilles épaisses et assorties d’une puissante ornementation (côtes saillantes, tubercules …) conféraient certainement à ce type d’ammonite une protection relativement efficace contre les attaques extérieures. Les longues épines prolongeant les tubercules noduleux pouvaient rendre difficile les morsures. A l’inverse, d’autres coquilles totalement dépourvues d’ornementation, diminuaient considérablement la résistance à I’eau pour élaborer de véritables formes hydrodynamiques sans doute à l’origine de déplacements rapides lors de la fuite.

7. (E) La croissance des ammonites

(E1) Forme adulte de grande taille – Emericiceras Emerici – Barrémien de Haute-Provence

(E2) Forme adulte de petite taille – Acrioceras Tabarelli – Barrémien de Haute-Provence

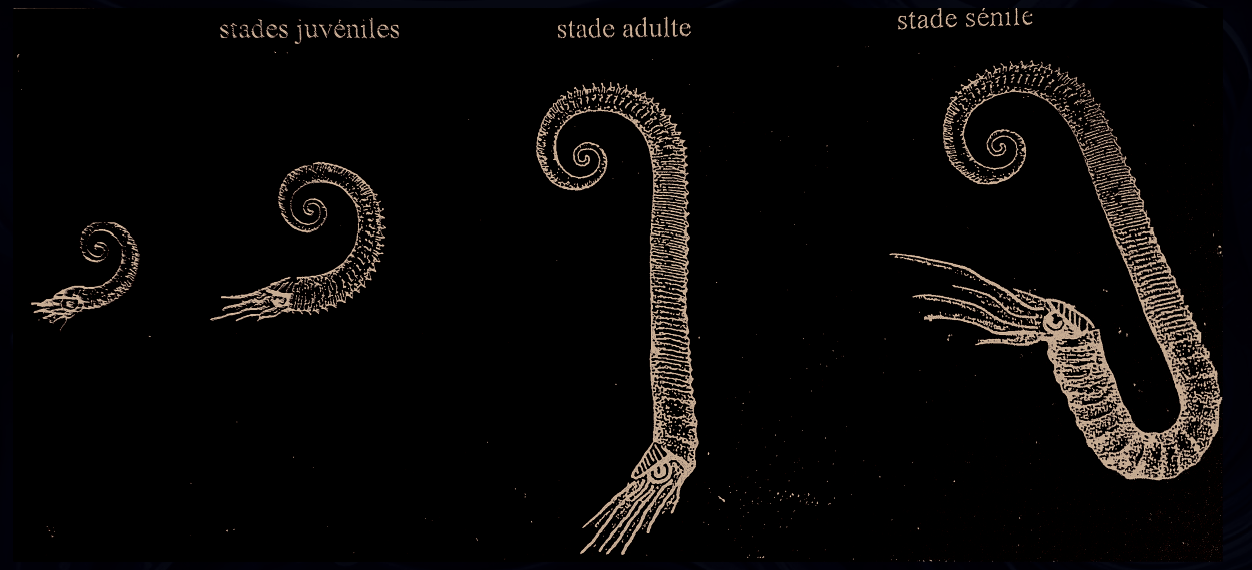

(E3) Ammonite présentant différentes formes au cours de sa vie – Heteroceras Emerici – Barrémien de Haute-Provence

1 : Stade juvénile : mode de vie benthique (zone littorale) proche de celui d’un gastéropode

2 : Stade subadulte : forme nageuse verticale (peu mobile)

3 : Stade adulte : mode de vie pélagique (forme nageuse de pleine eau) avec le développement de la cross

Tout au long de sa vie, l’ammonite édifie sa coquille par sécrétions calcaires. Chaque partie formée est donc rigide et indéformable. La croissance débute sous forme de « larve ». L’ammonite est alors enveloppée d’une fine coquille embryonnaire nommée protoconche qui constituera par la suite la première loge. Au fur et à mesure de sa croissance l’ammonite se développe autour de la protoconche selon un plan d’organisation génétiquement prédéfini. La loge d’habitation (partie qui contient les organes vivants de l’animal) se déplace alors à l’extrémité de la coquille formant derrière elle les cloisons constituant successivement le phragmocône.

L’ammonite passe ainsi par différents stades correspondants souvent à une ornementation voire à des positions de nage très différentes (notamment chez les ammonites déroulées). L’ammonite Heteroceras Emerici du Barrémien des Alpes de Haute-Provence comporte l’élaboration d’un turricône au stade juvénile conférant sans doute à ce type d’ammonite une vie benthique (sur le fond marin) au début de sa vie, pour devenir par la suite une forme nageuse lors du développement de la hampe puis de la crosse. Cette innovation lui permettait ainsi d’occuper différentes niches écologiques au cours de sa vie.

7. (F) Costidiscus Recticostatus – Barrémien supérieur de Haute-Provence – Le dimorphisme sexuel

(F1) Mâle microconche

(F2) Femelle Macroconche

Parmi l’ensemble des céphalopodes, le dimorphisme sexuel particulier aux ammonites présente un intérêt certain. Il apparaît en fait que de nombreuses espèces édifient deux types distincts de coquilles. L’un dit macroconche qui représente la taille maximale de l’espèce, l’autre appelé microconche développant une taille plus réduite. Ces variations morphologiques au sein d’une même espèce correspondraient vraisemblablement à une différenciation sexuelle mâle/femelle. Dans la plupart des cas, le dimorphisme ne se révèle qu’au stade adulte, sans doute en liaison avec la maturité sexuelle. Les coquilles prenant alors des caractéristiques morphologiques et ornementales différentes. Si ce phénomène a pu être mis en évidence chez de nombreuses espèces d’ammonites, il est particulièrement visible dans le cas des déroulées car il s’accompagne de variations morphologiques nettes

8. Plaque de poissons du Trias d’Autriche

Découverte dans les dolomies Triasiques d’Autriche (Norien, 220 Ma) cette incroyable concentration de poissons (Heterolipidotus et Collobodus) est sans doute le résultat de l’isolement de la lagune du reste de l’océan due à une baisse du niveau marin. Les sédiments donnant naissance à la roche que l’on nomme dolomie sont généralement exempt de fossiles, témoignant donc ici d’un phénomène exceptionnel que l’on pourrait comparer à ce qui peut arriver dans nos écosystèmes actuels. Les spécimens ainsi pris au piège se sont déposés sur le fond au fur et à mesure de leur mort. Le caractère spécifique de la lagune avec la quasi-absence de courants marins et de prédateurs charognards ont permis une conservation parfaite de l’ensemble des spécimens. On notera l’alignement selon une même direction du plus grand nombre qui doit découler de la présence de rides de sable parallèles sur le fond marin et du dépôt des poissons le plus souvent à l’intérieur de ces rides.

9. Plaque de marbre de l’Ordovicien d’Erfoud présentant des ammonoïdes et un crâne de poisson cuirassé (Dunkleosteus en coupe longitudinale)

10. Orthoceras (ammonoïde) du Silurien de la région sarthoise associé à des cristallisations de pyrite.

11. Ammonite avec conservation de ses épines – Emericiceras Barremense – Barrémien de Haute-Provence

Ammonite avec conservation de sa nacre – Tropaeum – Albien de Russie / Région de la Volga River.

ATELIER DE PREPARATION

L’exercice de la préparation de fossiles comporte de nombreux aspects techniques passant de dégagement plus ou moins grossier à l’aide de divers outils (burins ou encore disqueuses) pour tendre progressivement jusqu’à des outils précis (micro-percuteur pneumatique, sableuse) ou bien encore des solutions chimiques (acide, soude, matériaux de consolidations). Le préparateur de fossile doit posséder plus d’un atout pour travailler les différents types de roche à l’instar du sculpteur. Son but : dégager des portraits d’animaux autrefois vivants et maintenant pris au piège dans la roche. Il s’adaptera sans-cesse aux conditions qui lui sont imposées et devra souvent se réinventer.

Dans un premier temps les outils de percussions à air permettent de donner la forme générale de ce que l’on cherche à travers la roche. Plus le préparateur avancera, plus il adaptera sa précision à l’aide de pointes de plus en plus fines. Cependant certains types de fossiles ne nécessitent pas forcément l’utilisation de percuteur à air. D’autres machines comme des micro-sableuses permettent de découvrir le véritable aspect d’un fossile par la projection de petits grains en sa surface. Néanmoins d’autres procédés existent comme les dégagements chimiques avec des acides. Chaque fossile nécessite une adaptation spécifique des techniques que le préparateur va acquérir au fur et à mesures des années. Mais le meilleur outil d’un préparateur restera toujours le temps qu’il y consacre, sa minutie ainsi que sa volonté de faire parler les roches à travers ses préparations.

A travers la vitre de l’atelier de préparation, on peut voir des gros blocs de pierre avec des fossiles d’os d’ichtyosaure bruts. C’est seulement après une longue et patiente préparation que les os pourront être extraits et présentés sur un support en trois dimensions comme dans la salle des audiences.

Les quatre vitrines de cet atelier de préparation présentent un large panel représentatif de la variété des fossilisations et donc des techniques de préparation à mettre en œuvre.

12. FOSSILES DIVERS

1 Lytoloma elegans Maestrichtien – MAROC

2 Cocon de lepidoptere Lutétien – FRANCE

3 Equus calallus Pléistocène – FRANCE

4 Leptauchenia decora Répulien – FRANCE

5 fougère arborescente Ludien – FRANCE

6 Palaeotherium magnum Bartonien – FRANCE

7 Keichousaurus hui Carnien – FRANCE

8 Liphiodon lautricense Bartonien – FRANCE

9 Liphiodon lautricense Bartonien – FRANCE

10 Requienia scalaris Urgonien – FRANCE

11 Carcharocles megalodon Sérravalien – FRANCE

12 Carcharocles megalodon Sérravalien – FRANCE

13 Fougère arborescente Ludien – FRANCE

14 Carcharocles megalodon – USA

15 Smilodon fatalis (moulage) Pléistocène – USA

16 Plagiostoma semiciricularis Aalénien – FRANCE

17 Gigantopecten restitutensis Burdigalien – FRANCE

18 Scaphites nodosus Maastrichtien – USA

19 Crassostrea gryphoides Burdigalien – FRANCE

20 Bois fossile sp

21 Cenoceras sp Toarcien – FRANCE

22 Leioceras comptum Toarcien – FRANCE

23 Palaeotherium grassum Bartonien – FRANCE

13. POISSONS

1 Indéterminé Cenomanien – LIBAN

2 Dapalis macrucus Stampien – FRANCE

3 Scomboclupea macrophtalma Albien – LIBAN

4 Indéterminé – LIBAN

5 Priscacara serrata Lutetien – USA

6 Prolebia cephalote Stampien – FRANCE

7 Paleoatherina vardinis Ludien/Priabonien – FRANCE

8 Goulmimichthys Turonien – MAROC

9 Nematonotus longispinus Cenomanien – LIBAN

10 à 13 Dapalis macrucus Stampien – FRANCE

14 Prolebia cephalote Stampien – FRANCE

15 Pycnosteroides levispinosus Cenomanien – LIBAN

16 Caturus cyprinoides Ttithonien – ALLEMAGNE

17 Cobitopsis acutus Stampien – FRANCE

18 Paleoatherina vardinis Ludien/Priabonien – FRANCE

19 Indéterminé Tortonien – FRANCE

20 Stichocentrus liratus Cenomanien – LIBAN

21 Gosiutichthys parvus (plaque de mortalité ) Lutetien – USA

14. OURSINS

1 Encope emargin Plaisancien – USA

2 Encope emargin Plaisancien – USA

3 Dendraster venturensis Burdigalien – FRANCE

4 Echinolampas scutiformi Burdigalien – FRANCE

5 Camerogalerus cylindricus

6 Acriocidaris nobilis kimmeridgien – USA

7 Scutella faujasi Serravalien – FRANCE

8 Amphiopes bioculata Serravalien – FRANCE

9 Clypeaster campanulatus Serravalien – ESPAGNE

10 Schizaster karreri Burdigalien – FRANCE

11 Gigantopecten restitutensis, Echinolampas scutiformi ,Clypaster scillae. Burdigalien – FRANCE

12 Clypeaster convexus Helvetien – ITALIE

13 Hemipneuste striatoradiatus Maestrchtien – BELGIQUE

14 Ophiure prosterides Sandbien – MAROC

15 Bloc de Scutella faujasi Serravalien – FRANCE

17 Scyphocrinus elegans (Crinoides) Silurien/Pridonien – MAROC

18 Asteries lumbricalis trias – FRANCE

19 Tripneustes parkinsoni Burdigalien – FRANCE

20 Tripneustes parkinsoni Burdigalien – FRANCE

21 Eocrinoïde ascocystites Sandbien – MAROC

22 Geocoma elegans Bajocien – FRANCE

23 Echinolampas Burdigalensis Lutetien – FRANCE

24 Asteriodea sp Sandbien – MAROC

25 Echinocorys vulgaris Campagnien – FRANCE

26 Pseudocidaris mamosa Kimmeridgien – MAROC

27 Holaster subglobus Cenomanien – FRANCE

28 Balanocidaris marginata Kimmeridgien – FRANCE

29 Crionides sp Silurien – MAROC

30 Toxaster amplus

31 Tetragramma sp

32 Cidaris sp

33 Echinocorys sp

15. ARTHROPODES

1 Thalassina anomala Pléistocène – AUSTRALIE

2 Aeger tipularius Tithonien – ALLEMAGNE

3 Macrophthalmus latreillei Pléistocène – MADAGASCA

4 Eryon arctiformis Tithonien – ALLEMAGNE

5 Amdalusiana cornuta Postdanien – MAROC

6 Carpopenaeus callirostris (juvenilles) Cenomanien – LIBAN

7 Paralejurus dormitzeri Eifelien – MAROC

8 Phacops latifrons Eifelien – MAROC

9 Neseuretus tristani Llandeilien – FRANCE

10 Colpocoryphe grandis Carodocien – MAROC

11 Asaphus expansus gracilis llandeilien – RUSSIE

12 Hamaltolenus vincenti Georgien – MAROC

13 Potamon sp (Potamidae) Pléistocène – TURQUIE

14 Asaphellus fezouataensis tremadocien – MAROC

15 Crotalocephalus gibbus Praguien – MAROC

16 caudilaenus nicolasi Ordovien – MAROC

17 Dicranurus monstrosus Devonien – MAROC

18 Neoasaphus kowalwskii Silurien – RUSSIE

19 Harpactocarcinus Quadrilobata Lutetien – ITALIE

20 Cratolocustopsis araripensis Aptien – BRESIL

21 Oryctodiplax gypsorum Messinien – ITALIE

22 Portunus granulatus Lutetien – ITALIE

23 Drotops Megalomanicus Givetien – MAROC

25 Cyphaspis eberhardiei Emsien – MAROC

26 Aeger spinipes Tithonien – ALLEMAGNE

27 Mecochirus longimanatus Tithonien – ALLEMAGNE

28 Cratolocustopsis sp Aptien – BRESIL

29 Brachyaglaspis singularis tramadocien – MAROC

30 Leonaspis maura Emsien – MAROC

31 Kayserops marocanensis Emsien – MAROC

32 Décapode sp Ecrevisse d’eau douce Crétacé – CHINE

33 Akantharges mbareki Efelien – MAROC

34 Archaeogeryon peruvianum Burdigalien – ARGENTINE

Remerciements à Michel Salomon et Dominique Gesbert pour le prêt des fossiles présents dans les vitrines de l’atelier de préparation.

LUC EBBO, une passion pas à pas…

C’est une collection d’importance, constituée à la manière des naturalistes du siècle dernier, c’est à dire que la collection ne résulte pas de l’exploitation d’un site précis par une équipe de paléontologues (comme Anjac ou Canjuers..), mais de prospections solitaires sur une région vaste et pauvre en fossiles. La plupart des sites accessibles uniquement par de longues marches à pied sont ainsi restés vierges.

Ce type de parcours implique une histoire et un cheminement personnel dans cette quête du fossile et un lien fort à ce dernier. Il demande aussi une certaine liberté d’esprit et d’action. Au vu de l’évolution sociétale actuelle, c’est peut-être la dernière fois qu’une collection importante de ce type peut être réalisée en France ou en Europe. On pourrait la définir comme la dernière collection de naturaliste.

La passion a commencé à l’âge de 5 ans dans le secteur de Saint André les Alpes avec un grand-père amoureux de nature qui s’initie aux fossiles en même temps que Luc. Les premiers contacts à la paléontologie se font sans connaissance scientifique et sont plus liés à la fascination esthétique pour ces « œuvres d’art de la nature » où l’empreinte du vivant se retrouve dans le minéral.

Ces liens d’enfant au fossile resteront toujours primordiaux et guideront pendant les presque 50 années qui suivront tout le travail de recherche, d’extraction et surtout de préparation des fossiles en développant des techniques et des idées nouvelles.

Dans cette démarche, la connaissance scientifique apportée par chaque nouveau spécimen est livrée à travers une recherche artistique essentielle, et dont le but est de révéler ce que chaque spécimen enfoui dans la roche peut encore porter de vivant. Notamment en jouant à travers les techniques de préparation sur l’énergie et le mouvement qui se jouent entre la roche et le fossile, ou au niveau du fossile lui-même.

Dès le départ c’est une passion chronophage qui place au second plan absolument tout ce qui ne concerne pas les fossiles pour y consacrer tout le temps qu’il est possible. Luc consacre d’abord tous les week-ends et chaque jour des vacances scolaires pendant toute sa scolarité, puis environ 4 à 5 journées ou demi-journées par semaine depuis l’âge de 25 ans. Ce qui au final fait un nombre de sorties avoisinant les 10 000, pour 100 000 km de marche à pied environ…et un nombre de sac à dos ramenés dans les mêmes proportions, car dans notre région au relief accidenté, tout se ramène en sac à dos parfois sur plusieurs heures de marche.

Les zones de prospections sont basées sur un quadrillage systématique des niveaux du Crétacé inférieur de tout le secteur dit du bassin vocontien. C’est-à-dire d’une zone de dépôt marin qui s’étendait de la région de Marseille au Sud, jusqu’à Grenoble au nord, et limitée à l’Est et à l’Ouest par les massifs des Alpes, et la vallée du Rhône.

La préparation occupe le reste du temps, Luc y consacre la plupart de ses soirées voire des nuits entières. Les temps de préparation sur les fossiles découverts sont toujours colossaux, avec un record d’environ 6000 heures (réparties sur environ 6 ans) passées sur le cimetière marin géant de sa Paléogalerie achevé en 2006.

Ces temps de préparation entraînent petit à petit la constitution d’un stock colossal pour lequel Luc cherche aujourd’hui un partenaire public ou privée pour en financer la préparation et qui correspond à environ 5 fois la collection déjà préparée.

HISTORIQUE ET INTÉRÊT DES DÉCOUVERTE

Les ammonites

De l’âge de 5 ans à l’âge de 25 ans, la recherche se concentre exclusivement sur les ammonites déroulées symboliques du Crétacé inférieur local avec une grande variété de tailles et de formes. C’est un matériel d’expression esthétique infini qui permet à Luc de faire ses premières armes dans le travail d’extraction (car certaines ammonites sont récoltées en plusieurs milliers de morceaux) et de préparation (car la conservation est souvent mauvaise et dans une roche calcaire très dure).

Plus de 500 spécimens sont découverts et préparés avec les particularités suivantes :

▪ de nombreuses nouvelles espèces. La collection compte plus de 15 holotypes publiés dont certains sont dédiés à Luc.

▪ la préparation des épines sur les coquilles d’ammonites pour la première fois au monde.

▪ la préparation des cimetières marins également pour la première fois au monde. La pièce emblématique de ce travail présente plus de 400 fossiles accumulés par les courants marins autour d’une grosse ammonite. Elle est exposée à la Paléogalerie à Salignac.

C’est avec ces spécimens que Luc réalise sa première exposition dès l’âge de 7 ans. D’autres suivront notamment au Musée National d’Histoire Naturelle de Paris sur Alcyde d’Orbigny en 2004. Certains spécimens sont aujourd’hui présentés dans de grands musées en France (Musée des Confluences) ou à l’étranger.

Les poissons et reptiles marins

A partir de l’âge de 25 ans, les recherches s’orientent sur la prospection des squelettes de vertébrés avec un quadrillage systématique des marnes crétacés. Ces spécimens restent excessivement rares et ont nécessité plus de 20 ans pour arriver à les deviner. Ils apparaissent à l’érosion sous la forme de micro fragments quasi indiscernables. La rareté et la difficulté à les voir font que quasiment aucun reste de ces vertébrés marins n’avait jamais été découvert dans cette région.

Au final sur les 25 années qui suivront, c’est plus d’une centaine de spécimens qui seront mis à jour constituant l’un des plus grands assemblages français de vertébrés marins.

C’est également l’un des rares endroits de la planète où de tels fossiles ont été découverts en quantité suffisante et sur une succession de plusieurs étages géologiques pour permettre d’entrevoir leur évolution ou les cas de disparitions prématurées lors de crises climatiques par exemple. La plupart des découvertes de vertébrés sur l’ensemble de la planète sont soit des découvertes isolées, soit des individus qui proviennent de sites riches, mais où les spécimens se cantonnent alors à une même époque.

La plupart des squelettes découverts constituent des espèces ou des genres nouveaux. C’est un potentiel scientique exceptionnel. Associés aux ammonites des même niveaux, ils sont à l’origine de toute une biodiversité nouvelle.

On peut noter en particulier les spécimens remarquables suivants :

▪ Une faune de plusieurs Ichtyosaures illustrant les derniers représentant de ce grand groupe, (ils disparaissent au Cénomanien), dont le plus grand spécimen du Crétacé au monde avoisinant les 8 mètres de long.

▪ Des requins ayant conservés les squelettes pourtant cartilagineux, les dents et les restes de peau.

Toute une biodiversité où la quasi-totalité des grands groupes de vertébrés marins de l’ère secondaire est représentée : Tortue, pliosaure, plésiosaure, crocodile, diverses espèces de poissons…

Les dinosaures

Au cours des 25 années consacrées à la recherche de reptiles marins, d’autres spécimens totalement inattendus ont été découverts dans les même niveaux : des restes de dinosaures. Si quelques sites Français sont connus pour livrer de tels restes, il s’agit en général de dépôts fluviatiles ou de deltas dans lequel les squelettes ont été transportés par les courants et sont donc désarticulés. La découverte de carcasses de dinosaures flottées dans des dépôt marins est beaucoup plus rare, mais elle permet en revanche une préservation plus complète des fossiles. L’assemblage de huit dinosaures dans la collection de Luc est donc unique sur un plan national.

Il se compose de quatre grandes familles qui viennent compléter la biodiversité marine précédemment évoquées par des espèces terrestres :

▪ 2 restes d’Abellisaures : dinosaures théropodes de grande taille,

▪ 1 crâne de Titanosaure sub complet,

▪ des restes d’Ankylosaure Nodosauridae, dinosaures cuirassés de plus de 6 m de long,

▪1 Tyrannosaure quasi complet qui est de plus un spécimen juvénile, ce fossile est la pièce phare de la collection.